今回紹介する本はビジネスパーソンとして活躍するためには必須になるスキルについての内容になります。

いつも仕事や時間に追われている人や、リーダーとして判断する場面が多い人が限られた時間の中で正しい判断をして成果を出せるようになります。

今回参考にした本は「マンガでやさしくわかるインバスケット思考」です。

インバスケット思考…?、と初めて聞く人もいるかもしれません。

僕も本屋さんで見てそんな反応でした笑

「でもビジネスに関する思考法の話か…おもしろそう!」ってことで買いました、マンガ版を。

結果としてはマンガ版でよかったぁ〜ってなりましたね笑

仕事でよくありがちなシチュエーションを想像上で判断・解決するための思考法を教えてくれているので

その場面を文章だけで想像するのは難しいです。

なのでマンガとして実際に問題が見えるので、主人公の気持ちでその問題を具体的に把握しやすかったです。

「インバスケット」は限りある時間の中で成果が求められる架空の立場になって、

より多くの、より良い判断ができるようになるためのビジネストレーニングツールです。

元々は1950年代にアメリカ空軍が制度の高い問題処理の能力を鍛えるために採用していた究極のアウトプットトレーニングツールだったみたいです。

それが今では日本でも多くの企業がビジネスの場面にも、管理職やリーダーの育成のために利用しているみたいです。

それをマンガで、そして架空の人物(居酒屋の新米店長)になりきって「インバスケット思考法」として様々なシチュエーションで細かく、たくさん振りかかる問題に対する思考法をわかりやすく紹介されています。

作者

鳥原隆志(株式会社インバスケット研究所代表取締役)

本書で説明されているインバスケットは、自分自身の課題を知ることで

「問題や仕事に対して正しい優先順位をつけ、正しい判断をして有効な方法で解決する。」

これらの思考を日頃から使えるようになって、自分にも周りにもいい仕事ができるようになることを目的にしています。

インバスケットのトレーニング法は架空の人物になりきってその人の立場で自分の正しいと思う判断をする。

その判断に対して振り返りをして「どうしてそうなるのか」というのを論理的に掘り下げていって「これは良い判断か?それとも悪い判断か?」を評価します。

インバスケット思考法の特徴として、「絶対的な正解は存在しない」ことです。

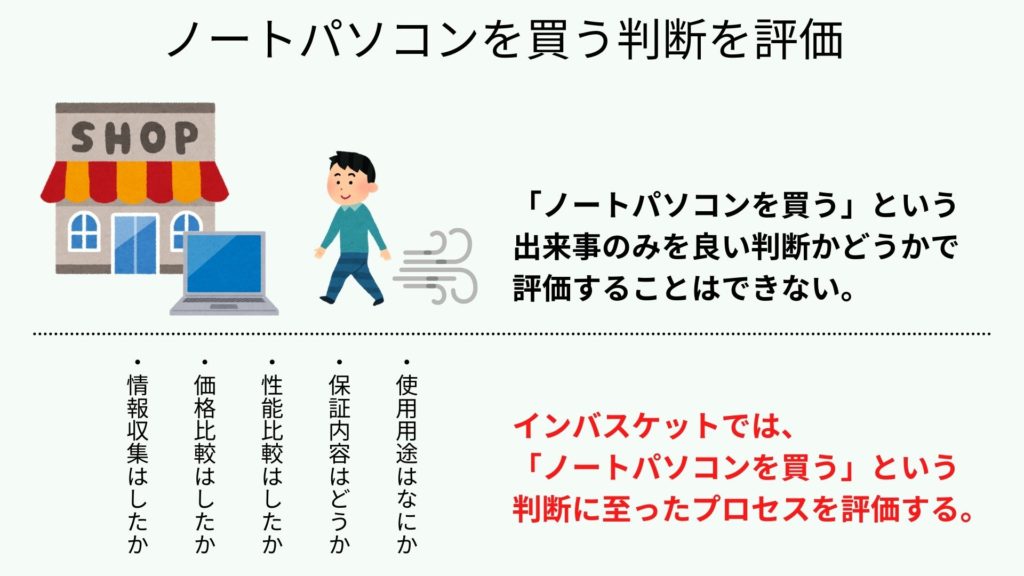

インバスケットでは判断が正しいかどうかではなく、その判断に行き着くプロセスを評価します。

例えば、あなたが新しいノートパソコンを買うとします、この判断に行き着くまでのプロセスを評価するとします。

インバスケットでは「ノートパソコンを買う」という行動に対しては良し悪しで判別できません。

なぜなら「買ってよかった」「買わなきゃよかった」と受け取り方があなた次第になってしまい、客観的に評価できないからです。

なのでインバスケットではその行動に至るまでにあなたがとった判断を客観的に見て良し悪しの評価をします。

ここでは「なぜノートパソコンを買うのか?」「買うために情報収集はしたか?」といった部分が評価ポイントになります。

ただ、これはインバスケット思考のトレーニングなので実際に買う必要はありません。

ノートパソコンを買う主人公になりきって考えることが大切です。

そしてインバスケット思考法では「時間」を意識して行います。

本書ではトレーニングに制限時間を設けていませんが、

実際の仕事の中で問題が発生したときは緊急のものもありますし、締め切りが設定されているものもあります。

インバスケット思考トレーニングをするときは主人公の緊迫感を感じるためにも時間を意識しながら主人公の気持ちになって問題を解決していくことが重要です。

限られた時間の中で次から次へとやることが振りかかることはリーダーや管理職になるとよくあることです。

そういったバタバタな状態の中でもリーダーは正しい判断をしなくてはいけません。

そこで重要になるのが、「問題に優先順位をつける」ことです。

実際の仕事の中では振られた仕事をすべて処理しようとして結局どれも中途半端になってしまったり、重要な案件なのに後回しにして後から切羽詰まってやる…みたいなこと多くないですか?

忙しい中で仕事を抱えすぎて苦しんでしまうこともあります。

だからこそ優先順位をつけることが大切になってくるのです。

インバスケットで優先順位をつけるときによく使う方法があります。

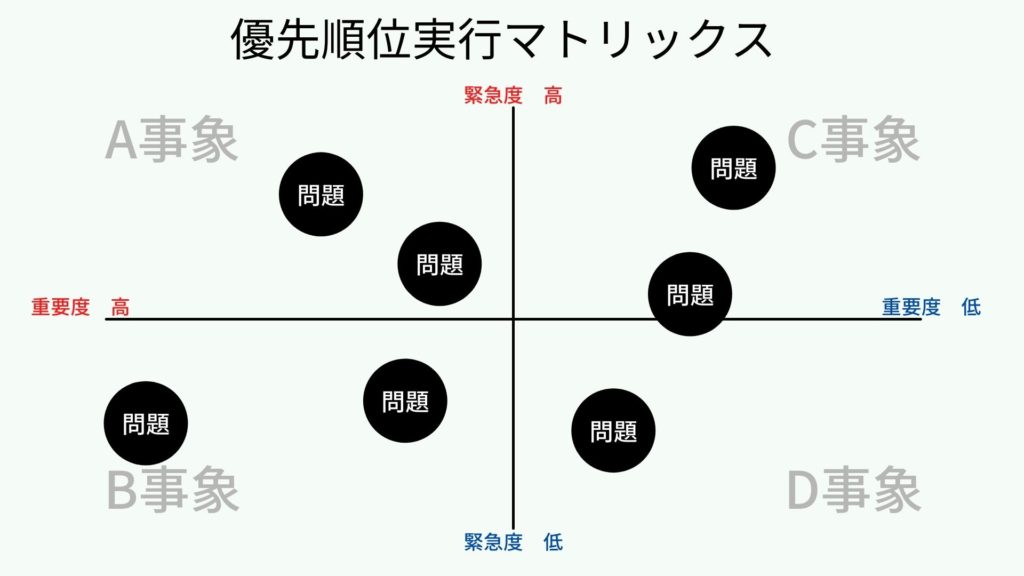

「緊急度」と「重要度」の軸で問題を客観的に分類する方法で、本書では「優先順位実行マトリックス」と呼んでいます。

このマトリックスを使うと問題を以下の4つに分類できます。

- 重要かつ緊急な問題 ー「A事象」

- 重要だが緊急ではない問題 ー「B事象」

- 重要ではないが、緊急な問題 ー「C事象」

- 重要でも緊急でもない問題 ー「D事象」

いますぐにでも解決しないとまずいようなもの、例えば「家が火事になった」みたいな問題は重要かつ緊急ですよね。

そういったものはA事象に分類されて優先順位も1位になるでしょう。

もちろん家が火事になるくらいに重要で緊急なものは今すぐ対処した方がいいです、それは間違いないです。

しかし優先順位実行マトリックスを使うことで、そこまで大きな問題(A事象)になる前に、なるべく早い段階でその問題を処理を判断できます。

それは「B事象(重要だが緊急ではない問題)」に力を入れることです。

一般的では人材教育や計画、設備などのメンテナンスがあげられます。

「家が火事になった」という例で言えば、火事になる前段階でマトリックスを行うことで見つかった重要な問題点があったかもしれません。

例えば「コンセントにホコリが溜まっていた」とか「やかんを火にかけたままだった」とかですかね。

つまり、B事象はそのまま放置しているといつかはA事象になり得るので悪い芽は早いうちに摘みましょうということです。

ちなみにこの優先順位行動マトリックスは他の種類の課題に対しても使用されます。

キングオブ自己啓発として有名な「7つの習慣」や、お金の基礎を教えてくれる「金持ち父さん貧乏父さん」でもこのマトリックスが使われています。

「仕事とは問題を解決すること」と著者は言います。

同じ事象に分類された問題でも、人の問題や、仕組みの問題、お金の問題など問題には様々な形があります。

本書では問題を見つける力を「問題発見力」と呼んでいます。

問題発見力には必要なスキルが5つあります。

- 定量的に事実を見る

- 創造性を発揮する

- 洞察力

- 組織で動かす

- 当事者意識を持つ

これらを順番に説明していきます。

定量的に事実を見る

問題を発見した時はまずは事実をしっかりと把握する必要があります。

事実を知るためには問題を数値化したり見える化して定量的に見ることが大切です。

また、それらの情報を収集するためには「顕在情報」と「潜在情報」について知っておくと確かな事実を得やすくなります。

顕在情報とは、すでに表に流れている情報のことをいいます。

たとえばインターネットに書かれている内容だったり噂話だったりします。

潜在情報はその逆で、まだ出回っていない情報のことをいいます。

出回っていない情報なので自分でその情報を集める必要がありますが、顕在情報だけでは伝わらない自分が目で見て肌で感じた生の情報を得ることができます。

リーダーは時には部下や周りからの報告などの顕在情報だけではなく、自分で生の情報(潜在情報)を取りに行くことも大事だということです。

創造性を発揮する

リーダーはひとつの枠にとらわれていてはいけません。

問題を解決する上では固定概念のような枠組みから外れる発想も必要なスキルになります。

それらを阻害する要因として「どうせできないだろう」「普通はあり得ない」といった固い考えは捨てましょう。

また、生まれたアイデアを育てるために「すべてを白紙(ゼロベース)で考える」や「他の全く関係ない何かと組み合わせる」

こういった大胆な発想も創造性を発揮するためには大事なことです。

洞察力

物事を分析するときに使われる視点の比喩表現で「鳥の目、魚の目、虫の目」という言葉があります。

問題解決にもこの3つの視点が大切です

- 鳥の目ように物事の全体を俯瞰して見ること

- 魚の目ように物事を流れで見ること

- 虫の目ように物事の詳細を細かく見ること

これらを発揮して問題の全体を把握して、他との関連性や変化や過程、問題の細部に焦点を当てる能力のことを洞察力と言います。

仕事をたくさん抱えている人の多くはこの洞察力がうまく発揮できていないことが多いです。

なぜなら人は追い詰められるほどの強いストレスを感じると、余裕がなくなって視野が狭くなりやすいからです。

だからこそ、問題解決には洞察力が必要になってくるわけです。

組織で動かす

責任感が強かったり、完璧を求めすぎるリーダーほど陥りがちなのが「人を頼らないこと」です。

インバスケットでは、自分自身ですべての問題を解決することよりも、周りや組織を巻き込んで問題を解決することが望まれます。

つまり、リーダーは「自分の手を動かす前に部下の手を使う」という考えが大事です。

いざという時は、周りが助けてくれる環境づくりが大切なのです。

また、組織を強くするという、未来への投資の意味合いでも部下や後輩に仕事を任せることもリーダーには必要です。

当事者意識を持つ

これも本書だけでなく色んな本でも言われています。

物事に対して主体的に取り組み、組織で自分はどういった役割を期待されているかを認識することです。

つまり自分に関係のない仕事であっても「自分の責任範囲外」と考えるのではなく、「自分にできることはないか」と考えることです。

そのためには物事に対していつも関心を向けて関わることです。

ただ、注意しなくてはいけないのが「なんでもかんでも全てをやらないこと」です。

これらを意識することで問題発見力を高めることができます。

問題解決には正解がなければ不正解もありません。

これはビジネスに限らず、判断を必要とするもの全てに言えることです。

あなたが正解だと思えば正解ですし、不正解と思えば不正解になります。

大切なのはその判断に行き着いたプロセスです。

インバスケットではその判断に行き着いたプロセスを評価するのです。

つまり「この判断は正しいか」ではなく「正しいプロセスでこの判断をしたか」ということです。

問題発見から、判断までのプロセスを簡単に説明します。

まず、発見した問題に対して「本当かな?」といった仮説を立てます。

そして定量的な正確な情報を集めて検証を行います。

対策立案では枠組みを外したり、俯瞰して全体を見たり細部まで細かく見たりして対策を考えます。

その際にあらかじめ発生しそうなトラブルなどがあれば根回し(調整)を入れて、例えば上司に相談だったり説得なんかをします。

そしてここまできてやっと意思決定、つまり判断になります。

その後の行動や、適任者決定は判断後の結果になりますが、「意思決定」までのプロセスでこの内容は左右されることになります。

判断をする上で気をつけることがあります。

それは「主観的にならないこと」です主観が入ると判断が歪んでしまします。

政治家や大企業のトップでさえも間違った判断をしてしまうことがありますが、それは判断に主観が入ってしまっていることが原因です。

主観を完全に取り除いて考えることは機械のような頭にならないと無理です。

なので判断をする時は「その判断の根拠はなにか」と自身に問いかけてください。

その根拠は客観的で正確な事実なのか、顕在情報だけで判断していないかを確認することで判断は良い方向にも悪い方向にも転びます。

また判断を伝えるときには「あいまいな表現をしない」ことが大切です。

明確に相手に伝わるように「できるだけ」「だいたい」「〜と思う」のようなあいまいな表現は避けましょう。

そして「最後には自分で判断する」ことを意識してください。

すべての判断は他人に任せてはいけません。

他人に判断を任せてしまうということは、自分の意志を殺すことになります。

どんな些細なことでも自分が納得して判断したものなら結果を受け入れやすいと思います。

しかし、他人の意見に流されたり、意思決定を他人にゆだねてしまうと失敗したときには後悔だけが残るでしょう。

だから最終的には自分で決めることを意識してください。

さいごに

インバスケット思考法についてのお話は以上になります。

すごく面白い内容だったのですが、正直「当たり前じゃない?」って思うような内容ばかりでした。

でもそれと同時に「わかってるけど実際にはできてないな…」と自分の行動を反省するシーンも多かったです。

ありがちなシチュエーションで描かれているので本で読めばその時はそれなりに良い判断ができるかもしれません。

でも実際にその場面に遭遇したら自分は対応しきれるだろうか?と考えると自身なかったです。